- HOME

- 学部・学科・専攻

- 現代文化学部|社会臨床心理学科

- 学科ニュース

- 1年を振り返って

学科ニュース

1年を振り返って

知覚・認知心理学研究室のよしだです。ご無沙汰しております。

今年度は,長らくやってきた学科の広報委員を交代したのでブログを書く機会がなかったのですが,令和元年を振り返って,私たちがやってきた活動をご紹介させていただきたいと思い,のこのこと出て参りました。

私たちの学科名称でもある「社会臨床心理学」では,心理援助資源として地域における活動を重視します。

私の専門領域である知覚・認知心理学は,普通,地域とはまったく無縁なのですが,脳の働きに関する知見や脳機能を測定するスキルをもっていますので,私はそれを応用して医療・福祉・教育分野のいろいろな施設で子どもやお年寄りの認知機能を評価したり,発達やリハビリを支援する活動を行っています。

そんなこんなで,令和という新時代の最初の年も,地域とのつながりの中で学生たちと一緒にいろんな活動をやってきましたので,その一部を紹介させてください。

半年分なので...長い!...です。すみません m(__)m

【以下,ブログシステムの変更のため写真を減らしました。】(2020.3.12)

~~~ ※ ~~~ ※ ~~~ ※ ~~~

■DonTAC(どんたっく)

6月には,北九州市(戸畑区ウェルとばた)で行われた特別支援教育の先生方による研究会に招いていただいたので,4年生を3名連れて参加してきました。

私のゼミでは,広島市のこども療育センターや特別支援学校に通う子どもたちと一緒に,視線によって意思表示をしたり,文字や言葉を学習するソフトウェアを開発しています。

研究会にはいろいろな障害をもつ子どもさんやご家族,学校や施設でサポートされている関係者の方々が来られますが,学生たちはとても積極的に動いてくれて,私たちの研究展示は大盛況でした(一日中立ちっぱなしだったので,最後の写真の学生たち,だいぶ疲れていますね~ ^^;)。

【写真省略】

~~~ ※ ~~~ ※ ~~~ ※ ~~~

■神田山長生園 デイサービス ふれんど

神田山長生園は,大学のすぐ近くにある高齢者施設です。

私のゼミでは,施設のデイサービスを利用中のご高齢者に協力をいただいて学生が研究活動を行ったり,コミュニケーション・スキルの訓練のひとつとしてご高齢者とかかわったり,施設のレクリエーションに学生がボランティアとして参加したりなど,いろいろな活動を共にやらせていただいています。

実は,お年寄りのみなさんとかかわることで学生に起きる変化がおもしろいのです。

学生たちが行くとお年寄りもみなさん笑顔で元気になられるけど,学生たちもお年寄りからたくさんの元気をもらって成長する。

若者とお年寄りのこんな関係性が地域社会の随所で見られたら,それはそれは素敵な社会に違いありませんよね。

実際にやってみて,そういう社会は決して夢物語ではないと感じています。

~~~ ※ ~~~ ※ ~~~ ※ ~~~

■うしたあらぐさクラブ

今年から,協同労働事業を利用した小中学生の学習教室のサポートを始めました。

共同労働事業とは,現役を定年された方がもっている経験やスキルを,地域の課題解決の力として使っていただこうという,広島市が推進している事業です。

これに名乗りをあげてくれた学生は,私の授業を受けている学科の1・2年生です! 頼もしい!(^O^)/

場所は東区牛田南にある一軒家,これを改修して,子どもたちが勉強したり,遊んだり,簡単なおやつを作って食べたりなどの活動拠点にしています。

「あらぐさ」とは雑草のこと。

今はまだ小さな存在ですが,共働き家庭であったり,ちょっと苦手な科目があったり,誰かに勉強を見てもらいたかったり,遊び相手がほしかったり...,地域に点在する子どもに関する小さなニーズに応えてくれるこんな場所がたくさんできればいいなと思います。

【写真省略】

~~~ ※ ~~~ ※ ~~~ ※ ~~~

■らくらく広場

私たちがかかわっている子ども関連の活動といえば,これまでにも紹介させてもらったことのある戸坂福祉センターで開催している「らくらく広場」。

今年で3周年を迎えました。

東区戸坂(へさか)地区に事業所をもつきつつき共同作業所(障害者),福寿苑(高齢者),神田山長生園(高齢者),桜が丘愛育園(保育)と,うちの学生たちが一緒になって,子ども食堂を運営しています。

広場は地域4世代の交流の場となっていて,お年寄りたちもおいでになります。

お年寄りが作られた「昔ながら」の手作りのおもちゃで「今どき」の子どもたちが遊ぶ! そんな光景を見ることができる貴重な場です。

それを可能にしているのは,各施設の若手職員さんとうちの学生たちの若い力!です。

【写真省略】

~~~ ※ ~~~ ※ ~~~ ※ ~~~

■こども療育センター福祉機器展(@広島市心身障害者福祉センター)

広島市に3か所あるこども療育センターは,子どもの発達に関する相談を受けたり,医学的診断や判定を行ったり,障害をもつ子どもの早期発見・早期治療,訓練などを行う場所です。

この療育センターの福祉機器展に招かれてゼミの研究展示を行うようになって5年目の今年,ちょっとした危機が訪れました。なんと,8/23-24の2日間の日程で行われるイベントと3年生,4年生,大学院生の集中講義が重なって,参加できるゼミ生がひとりもいないのです。

どうしよう~...となっていたのを,私の授業を履修して興味をもってくれた1年生たちが助けてくれました。

会場となる広島市心身障害者福祉センターで今年から働き始めた卒業生もやってきてくれた。

私の研究では,年間およそ50日以上,いろいろな社会の現場でいろいろな方たちと実践的なかかわりをもちます。

学内ではできない経験ができることから,そんな活動にいつも学生たちを巻き込むのですが,いつも思うことは,むしろ学生たちに助けられている自分です。

みんな1年生とは思えないくらいとても積極的に動いてくれて,来場された子どもたち,ご家族,関係者のみなさんにたくさんの感謝の言葉をいただきました。

こんなにうれしいことはありません。

【写真省略】

~~~ ※ ~~~ ※ ~~~ ※ ~~~

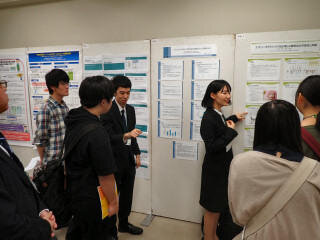

■中国四国心理学会(@香川大学)

ゼミでは,現場実践だけでなく,もちろん学術的な研究活動もやっています(レベル高いと自負してる!)。

10月には,ゼミ生4人と香川まで学会発表に行って参りました。

今年は遠距離だったので全員参加はできませんでしたが,CGを応用した顔表情に関する基礎研究と学習障害児への応用を目指した書字技能に関する研究の2本を発表。

学部生の研究発表は学会のメインではないのですが,CG研究なんか一番人気じゃないかと思うくらいたくさんの来場者が聴きに来てくれました。

研究活動も積極的に外に出てみることがいい経験となります。

~~~ ※ ~~~ ※ ~~~ ※ ~~~

■小学校「昔あそび」体験

こちらは,もう10年近くのお付き合いとなる地元町内会の皆様と一緒にやっている,近所の小学校での昔遊び(伝承遊び)授業での学外講師。

高齢者研究のために町内会におじゃまして参加者を募ったとき,この近所にコマやお手玉,あやとり,凧揚げなどは上手な方がいらっしゃるけど,けん玉ができる人がいらっしゃらないので,学生さんで誰かできる人いませんか? とのこと。

探せばいるんです! 小学校時代にけん玉少年・けん玉少女だった学生たち。

「うまく教えられるか...緊張します」という学生たちですが,いざ始まると満面の笑顔。

お年寄りからも育てられ上手の学生たちは,子どもたちにけん玉を教える一方で,子どもたちからも育てられております (^^;)。

~~~ ※ ~~~ ※ ~~~ ※ ~~~

■広島市こども療育センター「二葉園」

こども療育センターの中には4つの児童福祉施設が入っていて,二葉園は身体が不自由な就学前の子どもさんたちが通っている施設です。

積み木などをもつことができず,言葉もしゃべることができない子どもさんについては,昔はその内面を知る方法がほとんどありませんでした。

そこで私たちは,子どもたちの視線を調べることで,子どもがどのように絵本を読んでいるかを理解したり,意思表示ができるようにしたり,ゲームを楽しんだり,言葉や文字の学習を支援したりなどを実践しています。

ここは,私が学生たちに一番参加して体験してほしい場所のひとつです。

今年からかかわり始めたAちゃんは,SMA(脊髄性筋萎縮症)という難病のために身体の筋肉を動かすことができません。呼吸も自分ではできないので,人工呼吸器をつけていらっしゃいます。

でも,Aちゃんは視線でやるゲームが大好き! 視線で対決したら学生でも勝てません。

ですが,顔の筋肉も動かないAちゃんは,楽しいときも笑うことがないのです。

そこで,今年はAちゃんが視線で感情を表現できるプログラムを作りました! 絵を描いてくれたのはうちのゼミ生!(けん玉もですが,学生たちはいろんな特技をもっていてくれます...感謝!)

下の画面は,遊びが終わった後,「今日はどうだった?」と聞かれて,Aちゃんが「楽しい!」と表現した瞬間の画面です。

どうか,ご想像ください。この瞬間が,そばにいらっしゃるお母様を含め,支援する人々をいかに力づけることか!

プールでのAちゃんの水遊びも学生たちに見せたかったシーンです。

人工呼吸器に水は大敵。絶対に濡らすことはできません。そこで,保育士さんが呼吸器を背中に背負ってプールの回りを走ります。

重い障害や難病をもっていても,子どもたちに普通の子どもと同じような経験をさせてあげよう。そのために,ここではたくさんの人々がかかわっています。

これが,多職種協働による現場の最前線。そういった現場で,心理学を学ぶ我々に何ができるのか,それを学生たちには考えさせたい。人の話を聴くだけが心理学ではないのだから。

【写真省略】

~~~ ※ ~~~ ※ ~~~ ※ ~~~

■吉田ゼミの1年

大学というところは,高校までとは違って,知識を丸覚えするような勉強が要求される場所ではありません。何らかの課題を解決するために,自分で考え行動する力を身につける場所です。

現代において,地域社会はさまざまな課題を抱えていますので,一歩外に踏み出すとそこにはたくさんの教材があります。

それを大学に持ち帰って,解決するための策を練って,実行して,評価して,改善して,さらに効果的なものにしていく。

大学と地域社会の接続を通して,そんな活動をやっていきたいと思っています。

その基盤となるのがゼミの仲間たち。

4年生たちは今,1月の卒論発表会に向けてラストスパートをかけながらも,交わす話題に卒業後の社会人生活についての話が増えつつあります。旅立ちの日が近いなと感じます。

3年生たちは,これから卒論研究と就職活動など進路に向けた活動が本格化します。ゼミの折々に,その不安を語ることが増えてきました。不安をひとりで抱え込む必要はありません。外の世界で待ち受けているのは,敵ではなく仲間たちです。よい仲間に巡り合えるようにサポートしたいなと思っています。

そして,今月から,私のゼミに興味をもつ2年生たちも参加してくれるようになりました。いらっしゃい!

「知識」は教えるけど,その「使い方」を教えていない。日本の教育に対してそう感じてきました。

だから,ゼミでは,心理学の知識とスキルをどのように社会に役立てるかを考えたい。

思いっきりマジメなんだけど,笑顔の絶えないゼミ生たち。素敵な仲間たちです。

今年もあと残すところわずかとなってきました。

1年間ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。