- HOME

- 学部・学科・専攻

- 現代文化学部|社会臨床心理学科

- 学科ニュース

- 大学院生が研究発表をしました

学科ニュース

大学院生が研究発表をしました

ブログを読んでくださっている読者の皆様こんにちは。比治山大学現代文化学部社会臨床心理学科の堀内聡です。少しずつ秋の感じが出てきましたね。今日は大学院生の活躍をお伝えします。

8月24日から25日まで、比治山大学にて日本ストレスマネジメント学会第22回の学術大会・研修会が開催されました。大学院現代文化研究科臨床心理学専攻の青山瞳さん、髙安真以さん、柏木翔さんが学会発表を行いました。

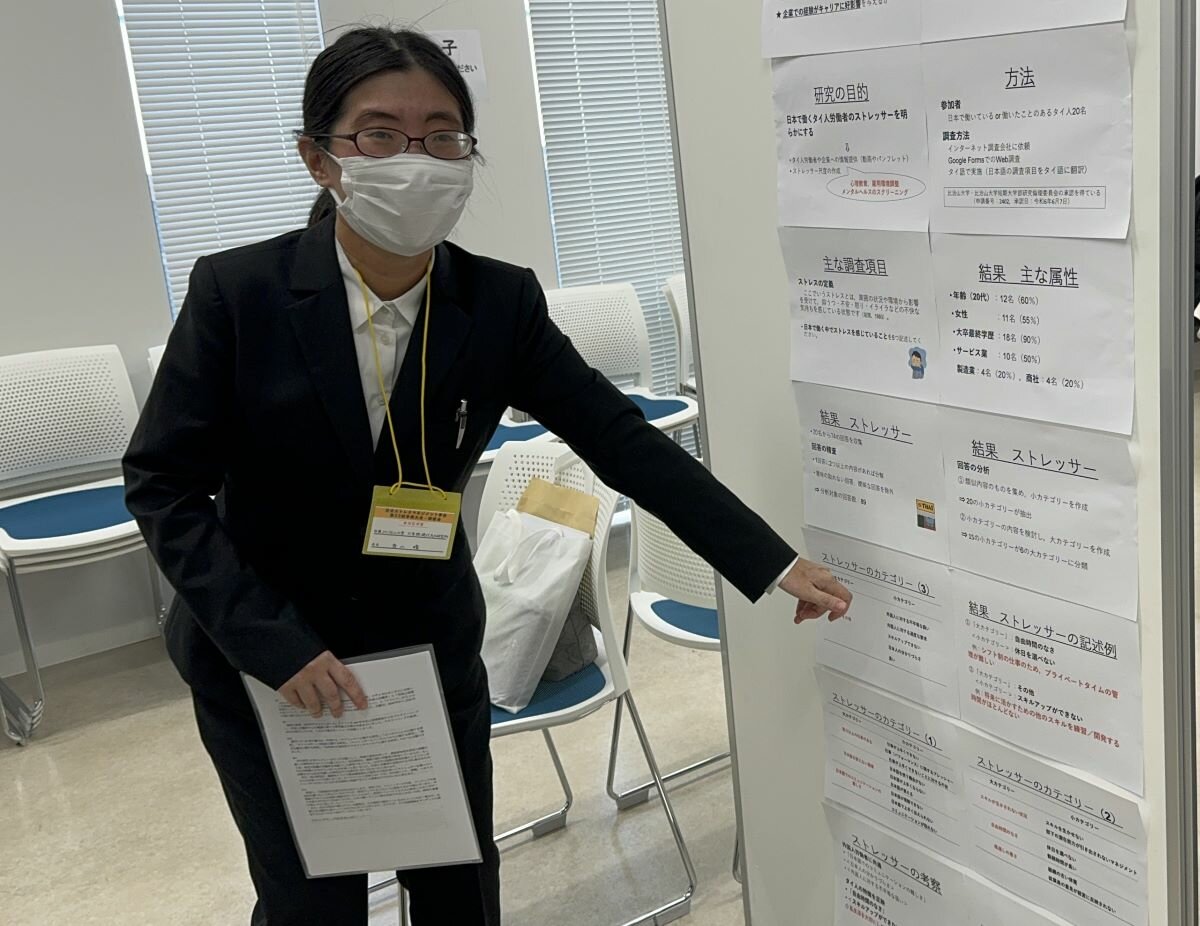

青山さんの発表題目は「日本で働くタイ人労働者のストレッサーに関する予備的研究」です。日本で働いているタイ人労働者の方がどのようなストレスを体験しているのかを研究しました。20名の方を対象に調べています。主なストレスとしては、日本語でのコミュニケーションの難しさ、日本人の分かりづらさなどの外国人労働者としての体験に加えて、タイ人の特徴を反映しているであろう“自由時間のなさ”、“(今の仕事を継続しても)スキルアップができない”などが挙げられていました。

髙安さんの発表題目は「対人ストレッサーと気分の関連に対するストレスマインドセットの調整効果」です。難しい題目ですね。人間関係上のストレスが多いと、ネガティブ気分は強くなり、ポジティブ気分は弱くなります。ストレスマインドセットというのは、“ストレスはいいもの”といったストレスに対するポジティブな見方、“ストレスは悪い”といったストレスに対するネガティブな見方のことです。調整効果というのは、ストレスに対する見方の違いによって、人間関係上のストレスと気分の関係が変わるということです。ストレスに対してポジティブな見方をする人は、人間関係上のストレスが多くても、ポジティブな考え方ができるため、ネガティブ気分が強まりにくく、ポジティブ気分は弱まりにくいと考えましたが、結果は違いました。人間関係上のストレスは、ストレスに対する考えがポジティブであろうと、ネガティブであろうと、気分に影響することが分かりました。

柏木さんの発表題目は「大学生が持つ社会的達成目標の特徴に関する検討」です。社会的達成目標というのは、平たく言うと、友人と関係を作る理由のことです。3種類の理由があります。1つ目は、他者から高く評価されたいという理由です。2つ目は、他者から悪く思われたくないという理由です。3つ目は、人と関わる能力を高めたいという理由です。トルコの生徒を対象とした研究では、3つの理由が強い集団、3つの理由が弱い集団、(他の2つは高いけれども)他者から高く評価されたいという理由だけが弱い集団という3つの集団が見出されました。3つ目の集団は特徴的ですね。日本人大学生で検討したところ、3つ目の特徴的な集団はなく、3つの理由とも平均的な集団が見出されました。日本では、友達作りをする上で、3つの理由は同じぐらい重要である可能性が示されました。

ポスター発表は1時間行われましたが、他大学や他の機関に所属されている来場者の先生方と活発に議論されていました。夏の暑さにも負けない熱い議論が展開されておりました。お疲れ様でした!

大学院臨床心理学専攻の大学院の研究テーマがとても多彩で、面白い研究発表が本当にたくさんあります。今後も、大学院臨床心理学専攻の院生たちが面白い研究をしてくれることを期待しています!写真は発表している青山さん(①)、髙安さん(②北海道医療大学に所属されており本大会の準備委員でもある西塚先生と議論中です)、柏木さん(③)です。

写真①

写真②

写真③