- HOME

- 学部・学科・専攻

- 現代文化学部|社会臨床心理学科

- 学科ニュース

- 三原健吾先生が日本心理学会第88回大会にて小講演をされました

学科ニュース

三原健吾先生が日本心理学会第88回大会にて小講演をされました

社会臨床心理学科教員の堀内です。今日は学科教員の研究活動の紹介を行います。

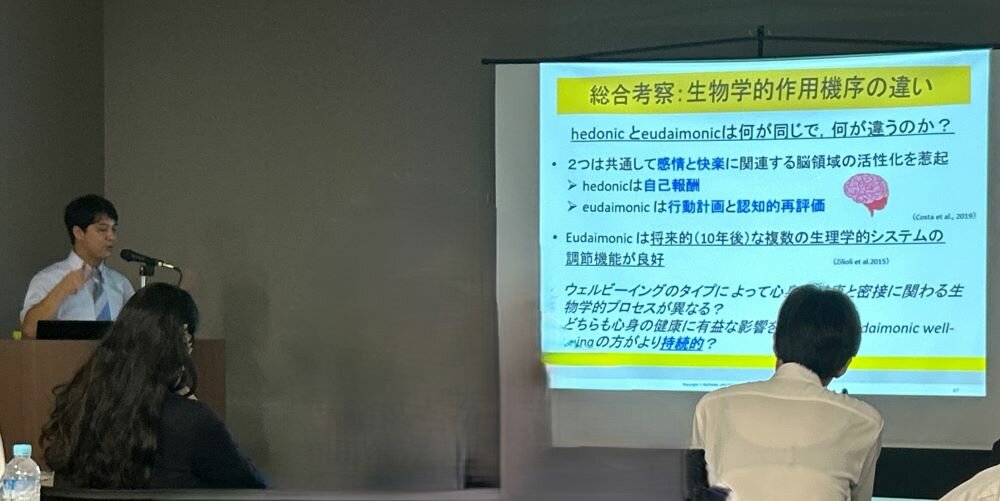

社会臨床心理学科の三原健吾先生が日本心理学会第88回大会(会期:2024年9月6日(金)~8日(日)、会場:熊本城ホール)にて小講演を行いました。題目は「ストレスとウェルビーイングのポジティブ心理生物学的研究」です。日本心理学会は7000名を超える会員を要する心理学に関する歴史ある学会です。小講演は博士号を取得されてから比較的キャリアが浅い研究者がご自身の研究をじっくりと紹介する講演になります。

小講演の内容を簡単にご紹介します。人の「よい状態」を意味するウェルビーイングは、快楽的追求型のウェルビーイングと生きがい追求型のウェルビーイングに分類できます。快楽的追求型のウェルビーイングは、例えば「満足している」といった状態を意味します。生きがい追求型のウェルビーイングは、例えば成長している感覚や自分の人生に意味を感じることを意味します。これら2種類のウェルビーイングは、心身の健康を左右するものと考えられています。しかし、それぞれのウェルビーイングが具体的にどのようにストレスと心身の健康に影響するのか、その具体的な仕組みは分かっていませんでした。

三原先生はこの問題を受けて、ウェルビーイングがどのようにストレスや心身の健康に影響を及ぼすのかについて研究されており、小講演ではその研究成果が発表されました。三原先生の研究は調査、実験などを駆使した研究です。説明ができる自信がありませんが、得られた知見を簡単に述べたいと思います。生きがい追求型のウェルビーイングが高い人は、そうでない人と比較して、活動性が高すぎると体が過緊張になることが知られているノルアドレナリン神経系の活動性が低く、体内濃度が高すぎると健康を害すると目されているコルチゾール濃度が低いことが分かりました。ウェルビーイングという良い状態が体の状態とも関連するのですね。また、生きがい追求型のウェルビーイングもたくさんの種類がありますが、特に自己が成長している感覚が強い人は、そうでない人よりも、ストレスから早く立ち直る傾向があり、結果として心身の健康がよいことが示されました。自分が成長している感覚があると、ストレスに直面しても早く立ち直れるのかもしれませんね。他方、快楽的追求型のウェルビーイングは睡眠効率(いい睡眠がとれている)を高めるそうです。同じ「ウェルビーイング」でも種類によってこんなにも違うのですね。

小講演会場にはキャパシティーを超える多くの参加者が来られており、立ち見をする参加者がたくさんおられました(堀内もその一人でした)。テーマがとても新しいですし、学際的であるため、多くの参加者の気を引いたのだと思います。三原先生大変お疲れ様でした。写真は講演中の様子です。